Die offizielle Homepage von

Carolin Philipps

Prix farniente ( Belgien), Friedrich-Bödecker-Preis,

Unicef Preis für Frieden und Toleranz, Österreichischer Jugendbuchpreis, Schweizer Bookstar Award, Annaliese-Wagner Preis

Auswahlliste deutscher Jugendbuchpreis,

Auswahlliste katholische Bischofskonferenz

Kontakt

Carolin Philipps/bluesparrow PR

Chodowieckistraße 27, 10405 Berlin

carolin@carolinphilipps.de

Presse

contact@bluesparrow.de

T +49-30-240 84 854

Bücher

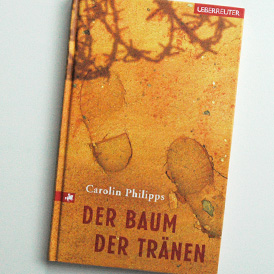

ISBN 978-3-8000-5345-2

Januar 2007 bei Ueberreuter

Der Baum der Tränen

„Coyote“ nennen sich die Schlepper, die Flüchtlinge wie Luca von Mexiko aus durch die lebensgefährliche Wüste ins gelobte Land Amerika bringen. Luca schlägt sich dann bis nach Los Angeles alleine durch, wo ein Teil seiner Familie lebt. Hier gilt er als illegal und muss ständig mit der Angst leben, dass die Migrationspolizei ihn entdeckt. Eines Tages werden seine Mutter und seine Tante aufgegriffen und abgeschoben. Luca steht vor der schweren Entscheidung, in Amerika zu bleiben oder seiner Mutter zurück nach Mexiko zu folgen…

*Bestellung über die Autorin mit persönlicher Widmung: carolin@carolinphilipps.de

Leseprobe des ersten Kapitels

„Wenn du auf deinem Weg Leichen oder menschliche Überreste gesehen hast, dann ruf uns an und gib uns so genau wie möglich die Fundstelle durch, denn jeder Mensch hat das Recht auf ein würdiges Begräbnis. Dieses Telefonat kostet dich nichts. fon: 866-376-3010.“

Luca las den Aufruf der internationalen Menschenrechtskommission ein zweites Mal durch. Dabei presste er seinen Rucksack ganz fest an sich.

Ein würdiges Begräbnis? Er stellte sich vor, wie die Leute von der Kommission nach seinem Anruf mit einem Jeep durch die Wüste fuhren, hinter der zweiten Düne nach dem soundsovielten Busch anhielten und mit Schaufeln anfingen zu graben.

Viel würden sie nicht mehr finden, außerdem konnte er den genauen Ort des Grabes nicht einmal angeben. Das konnte nur sein Bruder Emilio und der würde sich lieber die Zunge abbeißen, als ein zweites Mal von dem Toten in der Wüste zu erzählen.

Luca stand vor der Pinnwand im Innenhof des Casa del Migrante in Tijuana, wo er seit Wochen Unterschlupf gefunden hatte, und studierte die unterschiedlichsten Flugblätter, die dort angeheftet waren.

„Wenn du die Grenze zu den USA überquerst, riskierst du dein Leben!“, warnte ein Faltblatt der mexikanischen Regierung.

Dass es in der Wüste am Tag mehr als 35 Grad heiß werden konnte und man in der Nacht bei 5 Grad fror, das alles wusste Luca aus eigener Erfahrung. Auch dass man ausgeraubt werden konnte, hatte er selber erlebt und über die Führer, die einen angeblich sicher über die Grenze bringen, hätte er eine eigene Geschichte erzählen können. Dagegen waren die Schlangen und Skorpione noch harmlos, denn die griffen nur an, wenn man sie ärgerte.

„In den letzten zehn Jahren sind mehr als 3500 Mexikaner beim Versuch, die Grenze zu den USA illegal zu überqueren, gestorben.“ warnte die Regierung weiter.

Einer von ihnen war Lucas Vater, aber wahrscheinlich gehörte der eher zu den vielen Toten, die niemand auf eine Liste geschrieben hatte.

„Willst du nicht auch eine Suchanzeige aufgeben?“

Luca fuhr erschrocken zusammen, als Benito plötzlich neben ihm stand und mit dem Finger auf die vielen Zettel an der Pinnwand zeigte, auf denen Angehörige und Freunde nach vermissten Familienangehörigen suchten. Luca mochte Benito, der in der Küche des casas arbeitete. Er gehörte zu den sechs Freiwilligen, die für ein Jahr im casa del migrante halfen.

„Ich dachte, dein Vater und dein Bruder sind auch vermisst.“

„Sie sind tot.“ sagte Luca und presste seinen Rucksack fest an sich.

„Woher weißt du das so genau? Denk an Bernado, den haben auch alle für tot gehalten. Und dann hat jemand sein Bild hier gesehen. Jetzt weiß seine Familie wenigstens, dass er gesund und munter in Los Angeles lebt. Er hat es auf die andere Seite geschafft.“

„Ich weiß, dass sie tot sind. Meinen Vater habe ich gesehen und mein Bruder… der ist auch gestorben… für mich jedenfalls.“

Benito sah Luca bei diesen letzten Worten verwundert an, aber da Luca nicht der Einzige hier im Casa war, der eine böse Erinnerung mit sich herum schleppte, ohne darüber reden zu können, ging er ohne ein weiteres Wort in die Küche zurück, um das Abendessen vorzubereiten.

Luca setzte sich auf eine Bank im Innenhof und wartete. Nur ganz von ferne hörte er die Geräusche der Straße. Quietschende Autoreifen, Hupen, Stimmen. Der Innenhof, in dem Luca saß, war von allen Seiten von einem dreistöckigen Gebäude umgeben. Treppen führten vom Innenhof in die einzelnen Stockwerke. Von dort gingen die Türen zu den Zimmern ab, Platz für 60 obdachlose Migranten. Im Erdgeschoss lagen der Waschraum, die große Küche und der Essraum. Über dem Eingang stand in großen leuchtenden roten Buchstaben: „Die Heimat des Migranten ist das Land, das ihn ernähren kann!“

Jedes Mal, wenn er durch die Tür ging, blieb er einen Moment stehen und las die Worte. Er war nach Mexiko zurückgekehrt, freiwillig, aber ob er hier eine Arbeit finden würde, die ausreichte, um zu überleben, das war mehr als zweifelhaft.

Lucas Augen wanderten weiter über den Hof zu dem großen, alten Bau in der Mitte, der seine Äste, die bis zum dritten Stockwerk reichten, schützend ausbreitete.

„El abre de lágrimas“ nannten sie ihn hier im Casa. Baum der Tränen. Nachmittags und abends traf man sich dort, um zu rauchen und zu reden.

„Er braucht keinen Regen.“ ,hatte sein Freund Manuel ihm erklärt. „Er wächst allein durch unsere Geschichten und die vielen Tränen, die hier schon geflossen sind.“

Auch Luca hatte seit seiner Ankunft jeden Abend unter dem Baum verbracht und den anderen zugehört. Jeder hatte seine eigene Geschichte, wie er die Grenze überquert hatte, einmal zweimal, viele Male. Eins hatten alle Geschichten gemeinsam: sie handelten von gescheiterten Versuchen, denn wer hier unter dem Baum saß, hatte es nicht geschafft. Luca hörte ihnen zu, aber seine eigne Geschichte hatte er bisher nicht erzählt. Für das, was er erlebt hatte, fehlten ihm noch die Worte.

Luca wartete auf Manuel, der tagsüber an einer Tankstelle arbeitete. In zwei Stunden würde sich das vergitterte Eingangstor öffnen und nicht nur Manuel, sondern auch all die Menschen hereinlassen, die seit Stunden vor dem Haus warteten. Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Das Casa lag in einer Seitenstraße, keine 200 Meter von der mexikanisch-amerikanischen Grenze entfernt. Mitten durch die Stadt verlief der zwei Meter hohe Metallzaun, der nur von den Masten der Scheinwerfer auf amerikanischer Seite überragt wurde.

Das Casa öffnete täglich um 15 Uhr für alle, die Hilfe brauchten. Man bekam ein sauberes Bett, konnte duschen, morgens und abends essen, erhielt Kleidung zum Wechseln und wurde ärztlich versorgt, was bei den meisten, die aus dem Gefängnis oder direkt aus der Wüste kamen, auch dringend nötig war. Auch bei der Suche nach Arbeit oder nach vermissten Familienangehörigen bekam man hier Unterstützung.

Tagsüber war das Haus geschlossen. Es wurde erwartet, dass jeder sich eine Arbeit suchte. Hilfsarbeiten auf dem Bau oder an einer Tankstelle. Mehr Möglichkeiten gab es nicht, denn die meisten blieben nur ein paar Tage, bevor sie einen neuen Versuch machten, die Grenze zu überqueren oder enttäuscht in ihre alte Heimat irgendwo in Mexiko oder Lateinamerika zurückkehrten.

Luca durfte ausnahmsweise im Haus bleiben, denn er wartete auf eine Nachricht von seiner Mutter, die jede Stunde eintreffen konnte. Und so saß er da und wartete mit seinem Rucksack auf dem Bauch, diesem Rucksack, den er nicht einen Moment aus den Augen ließ und dessen Inhalt außer ihm nur Manuel kannte.

Als er vor zwei Wochen im Casa angekommen war, hatte Manuel sich zunächst den ganzen Abend über ihn lustig gemacht, weil Luca sich geweigert hatte, den Rucksack zum Essen abzunehmen.

„Irgendwelche Schätze da drin?“ erkundigte er sich und klopfte auf den Rucksack, so dass Luca seine Hände schützend davor legte.

Kaum war Luca auf dem Zimmer, das er mit fünf weiteren Jugendlichen teilte, erschien Manuel mit seinen Freunden. „Geheimnisse gibt es hier nicht. Dann hättest du draußen bleiben müssen. Hier wird alles geteilt.“, sagte er und auf einen Wink von ihm wurde er gepackt und festgehalten.

Dann öffnete Manuel den Rucksack. Er grinste Luca an, als er das Zeitungspapier sah, das oben drauf lag. „Ist wohl sehr zerbrechlich, dein Schatz, was?“

Er nahm das Papier hoch und starrte dann sekundenlang in den Rucksack. Luca sah, wie seine Augen groß wurden und das Grinsen auf seinem Gesicht verschwand. Ohne ein weiteres Wort legte er das Zeitungspapier ganz behutsam wieder oben drauf und zog den Reißverschluss zu.

„Und der Schatz?“ fragte einer seiner Freunde ungeduldig. „Was ist jetzt damit?“

„Nichts, was euch etwas angeht. Lasst ihn los.“

Sie protestierten wütend, aber Manuel war so etwas wie der Boss und so stießen sie brummelnd Luca zur Seite.

„Was soll’n das? Erst machst du soviel Wirbel und dann …!“

Manuel ging zur Tür. „Lasst ihn einfach in Ruh. Der steht unter meinem Schutz!“

Luca hatte erleichtert Luft geholt, als die Gruppe das Zimmer verließ. Er drückte seinen Rucksack an sich. „Danke!“ flüsterte er.

Von diesem Moment an kümmerte sich Manuel um Luca. Das, was er im Rucksack gesehen hatte, erwähnte er mit keinem Wort.

Manuel war es auch, der den Vorschlag machte, am heutigen Abend ein Fest zu feiern, so wie es alle in ganz Mexiko an diesem Abend des ersten Novembers und der darauf folgenden Nacht machten. Er hatte versprochen, auf dem Rückweg von der Arbeit alles Nötige zu besorgen.

Luca schloss die Augen. Auch wenn er nicht selber durch die Straßen von Tijuana gehen konnte, so wusste er, wie es aussah, an diesem Tag, hier so wie in ganz Mexiko seit Wochen schon: bunte Girlanden, festlich geschmückte Restaurants, überall verkleidete fröhliche Menschen, die herumliefen und ihre Scherze mit den Passanten machten, fröhliche Menschen in Festtagsstimmung.

Manuel kam erst kurz vor dem Abendessen, als sich das Casa längst mit hungrigen, müden Menschen gefüllt hatte. In beiden Händen trug er Plastiktüten, gefüllt mit allem, was sie für das Fest brauchten.

Auf Lucas Bett breitete er seine Einkäufe aus: Girlanden aus gelbem, rotem und grünem Papier, kleine Brote, sogar an gelbe Blumen hatte er gedacht. Zuletzt holte er aus einer Tüte zwei Totenköpfe aus Zucker, auf denen die Namen Luca und Manuel standen.

Am Abend, als die meisten schon auf ihren Zimmern lagen, bauten sie unter dem großen Baum einen Altar aus Steinen und Holzresten auf. Die Girlanden hängten sie in die Zweige. Daneben stellten sie die Totenköpfe aus Zuckerguss und die pan del muerte (Totenbrote). Um den Baum herum legte Luca einen Kreis aus Teelichtern.

Dann öffnete er seinen Rucksack und nahm die Lage Zeitungen ab. Vorsichtig hob er den Totenkopf, der sich darunter befand, heraus und setzte ihn in die Mitte des Altars. Manuel streute gelbe Blüten über den Kopf, in die Augenhöhlen und die Nase.

„Hat er geraucht? Oder ist das eine ‚sie‘?“ fragte er dann.

„ER!“ sagte Luca. „Und geraucht hat er, wann immer er das Geld hatte, aber das war am Ende nicht oft.“

„Heute wird gefeiert, auch wenn wir morgen wieder pleite sind!“ sagte Manuel. „El Dia del Muerte! Der Tag der Toten!“ Aus seiner Hosentasche zog er eine Zigarette, zündete sie an und steckte sie dem Kopf in den Mund. „Damit er mitfeiern kann.“

Auch jetzt fragte Manuel nicht, wem der Kopf gehörte. Es reichte, dass er Luca wichtig war, so wichtig, dass er ihn wie einen kostbaren Schatz mit sich herumschleppte.

Nach und nach kamen andere hinzu, angelockt vom Licht der Kerzen. Der Platz unter dem Baum füllte sich. Jeder brachte etwas mit: eine weitere Kerze, kleine Marzipansärge mit den Namen von Freunden oder Verwandten. Ein Skelett aus Draht, das in der Dunkelheit leuchtete, hängten sie in den Baum, wo es sich gespenstisch hin und her drehte.

Jorge kam mit einem Akkordeon, das er sich von Benito ausgeliehen hatte.

„Heute überquere ich die Grenze,

über mir der blaue Himmel,

unter mir der gelbe Wüstensand.“

Jorge hatte eine schöne Stimme und sie summten die Melodie leise mit, auch wenn der Text offenbar von jemandem geschrieben war, der die Grenze nie selber durch die Wüste überquert hatte, denn in keiner Strophe wurden die Gefahren erwähnt, die so manchem Grenzgänger das Leben kosteten.

„Du hättest Mariacchi werden sollen!“ meinte Costa.

„Mein Onkel hat das Lied immer gesungen. Er hat in einer Band gespielt. Sie sind dann über die Grenze, weil sie dachten, in den USA können sie mehr Geld machen….“

Niemand fragte, was aus ihnen geworden war, Jorges Schweigen war bereits die Antwort.

„Zuhause sitzen sie jetzt auch zusammen… auf dem Friedhof.“, sagte Gabriel in die plötzliche Stille hinein. „Jedes Jahr legen die Leute aus meinem Dorf zusammen und bezahlen eine Mariachiband, damit sie auf dem Friedhof spielt..“

„Meine Großmutter backt die besten Totenbrote!“, erzählte Francisco. “Das ganze Jahr über gibt es nicht so viel zu essen, wie in dieser Nacht auf dem Friedhof.“

Es war Jahre her, dass Luca mit der ganzen Familie das Totenfest gefeiert hatte. Damals, als die Familie noch zusammen war, hatte er sich als Skelett verkleidet und zwischen den Gräbern auf dem Friedhof mit seinen Freunden die ganze Nacht getanzt.

„Bei uns in Bolivien“, sagte Roberto „haben viele Leute die Köpfe ihrer Toten im Wohnzimmer stehen. Der Kopf von meinem Großvater steht das ganze Jahr über in einem kleinen Holzschrein auf dem Schrank. So kann er alles miterleben, was bei uns passiert und uns beschützen. Jedes Jahr am 8.November nimmt meine Mutter den calavera (Schädel) heraus und schmückt ihn mit Blumen. Dann tragen wir ihn in die Kirche, wo der Pfarrer alle segnet und danach wird auf dem Friedhof ein großes Fest gefeiert mit Musikkappellen und wir essen und trinken. La fiesta de las natitas.“

Roberto schwieg. Man sah seinem Gesicht an, dass er mit seinen Gedanken ganz weit weg nach Bolivien geflogen war, wo auch jetzt gerade seine Familie zusammen saß und feierte – ohne ihn.

„Das Beste bei uns im Dorf sind die Hahnenkämpfe.“, erzählte Jason. „Einmal durfte ich den Hahn vom Patron trainieren. Ich hab ihm die schärfsten Stahlklingen, die ich finden konnte, an die Beine gebunden. Er hat gesiegt und ich hab´ ne Menge pesos gewonnen.“

Luca hörte den anderen zu, wie sie von den Festen in ihren Familien und Dörfern erzählten. Er hatte die posadas in der Adventszeit am Liebsten gemocht, zu denen seine Mutter alle Familienmitglieder, Freunde und Nachbarn eingeladen hatte. Es wurde gesungen und gegessen. Seine Mutter konnte von allen Frauen im Dorf die besten tamales machen. (Mais-masa mit einer würzigen Paste: gehacktes Fleisch, Kräuter, Chile und Zwiebel auf Mais- oder Bananenblätter gestrichen, eingewickelt, mit Blattstreifen verschnürt und in Dampf gegart). Luca lief das Wasser im Mund zusammen.

Plötzlich tauchte aus dem Dunkeln ein Skelett auf, das um die Kerzen herum einen wilden Tanz aufführte, schließlich Manuel an den Händen griff und mit ihm zusammen um den Baum der Tränen tanzte. Es war Raúl, der aus der Stadt ein Skelettkostüm mitgebracht hatte.

Am Ende tanzten sie alle um den Baum herum, einen wilden, verrückten Tanz und fielen dann erschöpft zu Boden. Bis in die Morgenstunden hinein saßen sie zusammen, lachten und erzählten von bunten, fröhlichen Festen mit ihren Familien, aus einer Zeit, bevor sie sich auf den langen Weg zur Grenze gemacht hatten.