Die offizielle Homepage von

Carolin Philipps

Prix farniente ( Belgien), Friedrich-Bödecker-Preis,

Unicef Preis für Frieden und Toleranz, Österreichischer Jugendbuchpreis, Schweizer Bookstar Award, Annaliese-Wagner Preis

Auswahlliste deutscher Jugendbuchpreis,

Auswahlliste katholische Bischofskonferenz

Kontakt

Carolin Philipps/bluesparrow PR

Chodowieckistraße 27, 10405 Berlin

carolin@carolinphilipps.de

Presse

contact@bluesparrow.de

T +49-30-240 84 854

Bücher

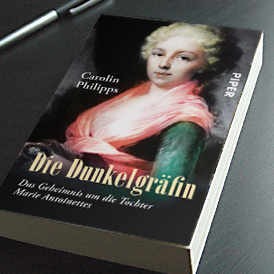

ISBN 978-3-492-26457-0

März 2012 bei Piper

Die Dunkelgräfin. Das Geheimnis um die Tochter Marie Antoinettes

Seit fast zwei Jahrhunderten erregt die „Dunkelgräfin“ das Interesse der Forscher. Wer war die geheimnisvolle Frau, die in einer eleganten Reisekutsche im Jahre 1807 im thüringischen Hildburghausen eintraf? Schon lange wird vermutet, dass es sich dabei um Marie Thérèse Charlotte de Bourbon, die Tochter Marie Antoinettes und Louis XVI., gehandelt haben könnte. Bei ihrer Auslieferung nach Österreich soll sie vertauscht worden sein. Wer aber war dann die andere Frau, die an ihrer Stelle später sogar für kurze Zeit Königin von Frankreich wurde?

Carolin Philipps beleuchtet den spannenden Kriminalfall neu – mit überraschenden Erkenntnissen. Am Ende ist klar, wer die echte Königstochter gewesen sein muss.

Auf den Spuren der Dunkelgräfin

Die Geschichte meiner Recherche

Hildburghausen 6.11.2008

8.30 Uhr. Frühstück im Thüringischen Hof. Ich bin der einzige Gast. Während ich ein Marmeladenbrötchen schmiere, singt nebenan im Schankraum Marianne Rosenberg: La… la… la… Ist es wirklich Liebe… oder ist die Liebe vom Winde verweht?

Eine halbe Stunde später bummle ich durch den Ort. Nebel hängt über der Stadt. Für mein Buch „Luise. Die Königin und ihre Geschwister“ wandle ich auf den Spuren ihrer Schwester Charlotte, die bis 1818 Herzogin von Hildburghausen war. An ihrem Hof, den sie zum Musenhof ausgebaut hatte, trafen sich vor 200 Jahren Dichter, Denker und Musiker. Kleiner als Weimar, aber immerhin. Hier trafen sich Luise und ihre Geschwister zu Familienfesten, hierhin flüchteten sie 1792 vor den Truppen der französischen Revolution.

Die Stadtkirche ist wegen Umbaus geschlossen. Zufällig treffe ich auf den Küster, dem ich von meiner Recherche erzähle. Er führt mich auf die Empore der 1785 geweihten Christuskirche hinauf und zeigt mir, wo Herzogin Charlotte gestanden hat, wenn sie mit ihrer über die Grenzen des Herzogtums hinaus berühmten Stimme gesungen hat. Ich merke, wie ich langsam in die Zeit vor 200 Jahren zurückgleite.

Im Schlosspark steht das Luisendenkmal, errichtet 1815 von ihrer trauernden Schwester: „Ach – sie war uns zu früh im Sturme der Zeiten geschieden“, so lautet die Inschrift.

Ich wandere über die Grundmauern des ehemaligen Schlosses, das in den letzten Tagen des 2. Weltkriegs bombardiert und später abgerissen wurde. Gras wächst über die verfallenden Mauern, Autos parken dort, wo sich vormals Paare zum Walzer drehten. Zerfallen, vergangen, vorbei. Nichts bleibt. Nur ab und an starrt ein schwarzes Loch zwischen dem Gras hervor. Der Eingang zu einem Kellergewölbe. Dann entdecke ich an der alten Mauer einen Eckstein: Blätter, Blumen geschnitzt aus dem grauen Stein. Eine Signatur. Ein Stück vom Stadtschloss. Daneben wächst aus den zerfallenden Steinen ein kleiner Baum. Neues Leben in alten Mauern. Melancholie liegt in der Luft.

Getragen von dieser Stimmung gehe ich zurück zum Marktplatz, kaufe mir an einem Stand eine Currywurst und ein Glas Glühwein und stelle mich an einen der Stehtische. Während ich meinen Glühwein schlürfe, mache ich mir Notizen über meinen Rundgang. In Gedanken fliege ich zwei Jahrhunderte zurück, versuche mir vorzustellen, wie es damals auf dem Marktplatz ausgesehen hat.

Als ich zufällig aufsehe, bemerke ich die neugierigen Blicke, die mir die Standbesitzer zuwerfen. Der Mann aus der Currywurstbude bindet sich gerade eine schneeweiße Schürze um und stellt sich dann neben mich.

„Schmeckt es?“

Ich nicke etwas abweisend. Ich weiß aus Erfahrung, dass man nicht zu freundlich sein darf, wenn man als Frau alleine reist.

„Hygiene?“ fragt der Mann mit dem weißen Kittel.

Ich schaue ihn verwirrt an. Die abrupte Rückkehr aus dem Jahr 1800 in die Gegenwart macht mich schwindelig. Oder ist es schon der Glühwein?

„Ich schreibe ein Buch!“ sagte ich und beuge mich wieder über meine Notizen.

„Nicht Hygiene?“

„Nee. Über die Herzogin Charlotte.“

„Ach so!“ Die Erleichterung steht dem Mann ins Gesicht geschrieben. Er zeigt den anderen Standbesitzern, die uns gespannt beobachten, den erhobenen Daumen. „Ich dachte schon Hygieneaufsicht. Die machen sich auch immer Notizen.“

„Nee, nur ein Buch“, sage ich noch mal. So ganz verstehe ich immer noch nicht, was er will. Muss am Glühwein liegen. Hätte doch nicht schon mittags damit anfangen sollen.

„Ist auch besser als Hygiene“, sagt der Mann im weißen Kittel, bevor er zu seinem Currywurststand zurückgeht. „Na, dann viel Erfolg und weiter guten Appetit. Wollen Sie noch ´nen Glühwein?“

Ich winke dankend ab, packe meine Notizen ein und verlasse den Marktplatz, freundlich nickend von allen Marktbesitzern verabschiedet.

Zum Abschluss meiner Recherche besuche ich das Stadtmuseum. Hier stolpere ich über ein Rätsel, von dem ich vorher noch nie etwas gehört hatte: Im Jahr 1807 kam in Hildburghausen ein geheimnisvolles Paar an, das dann dort Jahrzehnte wohnte. Die junge Frau soll die Tochter der französischen Königin Marie Antoinette gewesen sein, von der ich während meines Geschichtsstudiums gelernt hatte, dass sie sich mit ihrem Mann und ihrem Onkel Louis XVIII. um diese Zeit in Mitau/Kurland, was heute Jilgava heißt, in Lettland liegt und damit 1600 Kilometer entfernt, aufgehalten hat. Von Hildburghausen war nie die Rede.

Das Grab der sog. Dunkelgräfin soll auf dem Stadtberg von Hildburghausen liegen. Ich liebe Rätsel, vor allem ungelöste, und so mache ich mich auf den Weg. Ich parke mein Auto auf halber Höhe des Stadtberges und klettere den schmalen Weg zu Fuß weiter. Es wird langsam dunkel und mir ist ein wenig unheimlich zumute, denn ich bin weit und breit die einzige Wanderin und weiß trotz des kleinen Hinweisschildes noch nicht mal, ob ich auf dem richtigen Weg bin.

Und dann stehe ich vor dem von Efeu und Sträuchern halb überwachsenen Grabhügel. Das grüne Moos, das die gemauerten Steine fest im Griff hat, schimmert feucht.

Einen Grabstein gibt es nicht, nur ein schmuckloses Schild gibt Auskunft: „Hier ruht die Dunkelgräfin. Sie starb am 25. November 1837 im Alter von 56 Jahren.“ Liegt hier wirklich so ganz alleine und von der Welt unbeachtet die Tochter Marie Antoinettes begraben? Wie sollte sie hierher gekommen sein? Und warum?

Ich stehe lange hier. Die Einsamkeit, die von diesem Ort ausgeht, hüllt mich wie ein kalter Mantel ein. Ich fröstele, es wird schon dunkel. Ich pflücke ein wenig Efeu vom Grab. Warum ich das tue, weiß ich nicht so genau.

Wie gesagt: Ich liebe ungelöste Rätsel, dies hier hat mich in einer ganz besonderen Weise berührt. Und obwohl ich eigentlich nach Hildburghausen gekommen bin, um für mein aktuelles Buch über die Königin Luise und ihre Geschwister zu forschen, habe ich nun ein neues Projekt, das mich fasziniert.

Mai 2010

Vor mir liegt ein Foto der neunjährigen Marie Therese Charlotte de Bourbon, der Tochter Marie Antoinettes und Louis XVI., der Enkelin der österreichischen Kaiserin Maria Theresia. Als das Foto gemacht wurde, war die Welt der kleinen Prinzessin noch in Ordnung. Sie wuchs in Versailles in unvorstellbarem Luxus auf, umgeben von der Liebe ihrer Eltern, die sich, mehr als in königlichen Kreisen sonst üblich, um sie kümmerten.

Und geendet hat ihr Leben im Thüringischen Wald, 840 Km von Versailles entfernt? Liegt sie dort begraben einsam, moosüberwuchert ihr Grab im Stadtpark zu Hildburghausen?

Das passt nicht zusammen. Auch wenn ich weiß, dass sich ihr Luxusleben mit dem Sturm auf die Bastille am 4.7.1798 radikal änderte: Gefangen im Temple zu Paris, ihre Eltern auf der Guillotine getötet.

Die offizielle Version in den Geschichtsbüchern macht viel mehr Sinn, dass sie nach Wien ausgeliefert wurde gegen französische Gefangene, dass sie ihren Cousin heiratete und als Herzogin von Angouleme nach Frankreich zurückkehrte, später sogar für wenige Minuten Königin von Frankreich war und nun in Frohsdorf bei Wien begraben liegt.

Und selbst wenn sie im Stadtpark ihre letzte Ruhe gefunden hat, wer um alles in der Welt liegt dann im Grab in Frohsdorf?

Ich lese leidenschaftlich gerne Krimis und so lässt mir dies aussichtlos erscheinende Problem, an dem sich die Historiker seit 200 Jahren die Zähne ausbeißen, keine Ruh.

Ich versinke in der Literatur zum Thema, studiere das Für und Wider, schwanke mit den Argumenten hin und her und bin schließlich überzeugt, dass die Lösung, wenn es überhaupt eine gibt, in den Archiven liegen muss.

Aber wo?

In Altenburg, wo die Dokumente der Herzogsfamilie von Sachsen-Hildburghausen lagern, die der „Dunkelgräfin“ Asyl gewährt hatte, scheint schon alles „abgegrast“ zu sein. Ein Nachkomme der Herzogin Charlotte, Prinz Friedrich Ernst von Sachsen-Altenburg schreibt, dass bei den Dokumenten seiner Vorfahren keine Hinweise existieren, denn sie hatten alle geschworen, zu schweigen. Auch die Herzogin von Angouleme hatte verfügt, dass nach ihrem Tod alle ihre Briefe vernichtet werden sollten. Nur wenige sollen noch in Wien liegen.

Die meisten französischen Historiker ignorieren die Zweifel an der Echtheit der Herzogin von Angouleme, wissen oft gar nichts von Hildburghausen. Haben sie vielleicht Hinweise im Archiv zu Paris übersehen, weil sie nicht erkannt haben, was sie für mein Problem bedeuten sollten?

Ich beschließe dort mit der Suche zu starten, wo noch alles eindeutig war: in Paris.

Juni 2010

Ich wohne in einem kleinen Hotel in einem noch kleineren Zimmer in der Nähe des ehemaligen Temple. Ich wandere durch die Straßen und suche nach Überresten des Temple, dort wo Marie Therese als Gefangene war. Das einzige, was übrig geblieben ist, ist der Garten, in dem sich heute ein Kinderspielplatz befindet. Kein Schild erinnert an die schrecklichen Ereignisse während der Revolutionszeit.

Die Archives Nationales de Paris befinden sich in einem riesigen Gebäude. Hier lagern Dokumente aus dem ganzen Land. Zunächst muss ich einen Ausweis machen lassen. Dann darf ich in den 2. Stock, wo ich meine Bestellungen abgeben soll. Das hätte ich alles von zuhause aus machen können, sagt mir die mürrische Dame am Empfang. Ja, wenn ich wüsste, wonach ich suche. Aber das weiß ich doch noch nicht. Zudem liebe ich die alten Findbücher, die man durchblättert, um dann auf überraschende Akten zu stoßen. Online finde ich immer nur was, wenn ich schon weiß, wonach ich suchen soll.

Das versteht die Dame nicht, und ich weiß nicht, ob das an mir oder an meinem Französisch liegt. Für Diskussionen über den Sinn und Unsinn von Onlinebestellungen fehlen mir die richtigen Vokabeln.

Immerhin gibt es doch noch normale Findbücher, die die Dame mir etwas verächtlich überreicht. Der moderne Historiker sucht online, sagt ihr Blick.

Großzügig übersehe ich ihn. Hauptsache, ich finde, was ich suche.

Was ich nachmittags bestelle, bekomme ich am nächsten Morgen. Aber nur drei Akten pro Tag. Immerhin kann ich neue bestellen, auch wenn ich die alten noch nicht durchgesehen habe.

Im 2. Stock befindet sich die Ausleihe für die Akten. Man darf sogar fotografieren, womit ich nun gar nicht gerechnet habe. Dafür ist die Etage automatisch verriegelt, beim Reingehen werden alle Unterlagen durchgeblättert, Federtaschen durchsucht, prüfende Blicke gleiten über meinen Körper.

Im 3. Stock stehen 30 Mikrofichemaschinen. Kopieren kann man nur an einigen wenigen. Der zuständige Angestellte schaut mich muffig an. Das muss an den Ausdünstungen der alten Papiere liegen, dem akuten Sauerstoffmangel in den Räumen, dass viele Archivangestellte immer müffelig sind und die Besucher wie lästige Fliegen behandeln.

Ich finde die Listen der Schweizer Garden, die Templeprotokolle über den „Tyrannen“ Louis XVI. und seine Frau Marie Antoinette, über die „Tochter Capet“, wie Marie Therese im Revolutionsjargon heißt. 200 Jahre alte Rechnungen, die unter meinen Fingern zu zerbröseln beginnen. Vergilbte Protokolle der Templewärter. Kleine Kostbarkeiten. An meinen Fingern haftet der Staub von Jahrhunderten.

Jedes Edikt, das die Gefangenen betraf, wurde sorgfältig abgeheftet. Nie hätte ich gedacht, dass die Revolutionäre auch während dieser chaotischen Zeit der französischen Revolution so viel Wert auf bürokratische Ordnung legten.

Manches, was ich in der Literatur gefunden habe, halte ich nun selber im Original in den Händen, manches aber ist für mich neu. Jedes Detail ergänzt das Puzzle vom Leben der königlichen Familie in ihrem Gefängnis.

Um 17.00 Uhr schließt das Archiv. Zum Glück bin ich in Frankreich, sodass man schon um diese Zeit im Café ein Glas Rotwein genießen kann, ohne gleich als Alkoholiker zu gelten. Ich spüle den Staub der letzten Stunden hinunter.

Beim Bummel an der Seine entlang bleibe ich wie immer, wenn ich in Paris bin, bei den Bouquinisten hängen. Hier entdecke ich noch zugeschweißte Memoiren von Zeitzeugen aus der Zeit der Revolution. Ich kaufe begeistert ein. Zu spät fällt mir ein, dass ich nicht mit dem Auto hier bin. Auch in den Buchhandlungen werde ich fündig. Mein Koffer hat Übergewicht, als ich zurückfliege.

Dafür bin ich nun in der Lage, die Geschichte meiner Prinzessin bis zum Austausch nach Wien zu schreiben, aber das, wonach ich eigentlich suche, habe ich hier nicht gefunden.

Anfang Juli 2010

Es ist heiß in Wien. Jede Bewegung führt zu neuen Schweißausbrüchen. Ich verbringe eine kühlende Stunde in der Wiener Hofburg. Hier ist meine Prinzessin, falls die offizielle die Richtige war, im Dezember 1795 angekommen. Aber nichts in der Burg erinnert an sie. Es scheint so, als ob die Geschichte Österreichs erst mit der Kaiserin Sissi begonnen hat. Sissi, wohin man sich wendet. Was doch das Kino erreichen kann.

Ich setze mich draußen in ein Café und plane meinen Archivbesuch. Die Ankunft der Tochter Marie Antoinettes muss sich doch in den Briefen aus der Zeit niedergeschlagen haben. Maria Karolina, die Schwester Marie Antoinettes wollte sie bei sich in Neapel aufnehmen. Ihre Tochter war Kaiserin in Wien. Werden sie sich nicht über die Neuankommende ausgetauscht haben?

Am nächsten Morgen bin ich pünktlich um 8 Uhr im Archiv. Ich muss jede Minute ausnutzen. Zunächst wird wieder ein Ausweis gemacht, die Dame bei der Anmeldung überreicht mir außerdem 1 Paar schneeweiße Baumwollhandschuhe.

„Wegen dem Fett auf ihren Händen“, erklärt sie mir. „Das vertragen die Akten nicht.“

Oh weh! Bei der Hitze auch noch Handschuhe tragen. Meine Hände sind jetzt schon schweißgebadet.

Auch hier wird mir im Lesesaal erklärt, dass ich schon von Hamburg aus online hätte suchen können. Auch hier erkläre ich, dass ich lieber das alte Findbuch hätte, weil ich ja noch nicht weiß, was ich will. Auch hier schüttelt der Angestellte genervt den Kopf.

„Keine Fotos!“ sagt er. „Streng verboten! Fertige Akten auf den Wagen links. Wenn sie Kopien brauchen, Schein ausfüllen und Akten auf den Wagen rechts.“ Damit wendet er sich wieder seiner Illustrierten zu, die er ganz offensichtlich viel interessanter findet als mich. Er scheint zu erwarten, dass sich jeder auskennt. Sein Blick sagt: Wo kommen wir denn hin, wenn alle so viel Fragen stellen wie Sie?

Mit weißen Handschuhen angetan blättere ich die Briefe der Kaiserfamilie durch. Eine Erzherzogin nach der anderen. Die Mittagsglut findet ihren Weg ins Archiv. Mir gegenüber sitzt eine Studentin mit Schnupfen. Darum will sie nicht, dass ich das Fenster öffne. Sie fürchtet Zugluft, weil ringsherum alle die Fenster aufreißen.

Ich versuche die Hitze mental zu besiegen, beame mich in Gedanken in den kalten Januar 1796 und stürze mich in die vor mir liegenden Akten.

Ich darf immer nur drei pro Tag bestellen. Wie soll ich das in den fünf Tagen schaffen, die ich in Wien bin? Manche Akten blättere ich erfolglos durch. Die Überschrift, nach der ich sie bestellt habe, war trügerisch.

„Wonach suchen Sie denn?“ fragt mich der Archivaufseher, an den ich mich erneut gewandt habe, sichtlich genervt.

„Nach Briefen und Akten, die etwas über die Identität von Marie Therese Charlotte de Bourbon aussagen.“

„Noch nie gehört! Geht es auch konkreter?“

Genau das geht eben nicht. Ich müsste am Tag 20 Akten durchsehen dürfen. Alles rund um meine Suchperson. Ich bin doch nur fünf Tage hier.

„Das ist gegen die Vorschrift.“

„Ja, aber… Ich suche nach etwas, was nicht auf dem Aktendeckel steht…“

Keine Chance. Troja wäre niemals ausgegraben worden, wenn die Archäologen nur täglich drei Quadratmeter hätten umgraben dürfen. Nun gilt es mit Glück die richtige Auswahl treffen, was mir zunächst nicht annähernd gelingt. Am zweiten Tag habe ich schon gegen 10 Uhr nichts mehr zu tun. Die neuen Akten kommen erst am nächsten Morgen.

In meinem Mietwagen mache ich mich auf den 4 stündigen Weg zum Kloster Kostanjevica, das oberhalb von Triest auf einem Felsen liegt und heute zu Slowenien gehört. Die Herzogin von Angouleme ist zwar auf Schloss Frohsdorf 70 km südlich von Wien gestorben, aber begraben wurde sie in der Gruft dieses Klosters an der Seite ihres Schwiegervaters und ihres Mannes. Auch die beiden Kinder ihres Schwagers, für die sie Mutter war, liegen hier begraben : Louise Marie Thérèse de Bourbon-Artois (* 21. September 1819; † 1. Februar 1864) und Henry de Bourbon (* 29. September 1820; † 24. August 1883), der bei den Royalisten als der letzte Bourbonenkönig galt.

Wer aber liegt nun wirklich in dem weißen Sarg? Ist sie es oder ist sie es nicht?

Zwei Tage später bin ich im Archiv in Wien zurück. Vor mir liegen die Briefe der Königin von Neapel Maria Karolina, der Lieblingsschwester Marie Antointettes, an ihre Tochter. Und hier endlich finde ich Hinweise darauf, dass man am Wiener Hof schon sehr bald den Verdacht hatte, dass mit der französischen Prinzessin, die im Januar 1796 in Wien angekommen war, etwas nicht stimmte.

Auch am nächsten Tag werde ich fündig. Vor mir liegt eine dicke Akte mit Abschriften von Briefen, die die Wiener Geheimpolizei von allen Briefen Marie Thereses und ihrer Begleitung gemacht hat. Und hier stoße ich in den Briefen des Kammerdieners Hue auf weitere Spuren für die Lösung meines Kriminalfalls. Hue hat das Geheimnis gekannt, ebenso wie die ehemalige Gouvernante Madame de Soucy. Aber sie reden in Rätseln. Noch fehlt mir der Generalschlüssel.

September 2010

Zusammen mit meinem Vater mache ich mich auf Spurensuche. Wir haben in Freiburg ein Auto gemietet. Leider war kein Navigator zu bekommen, ich hätte ihn vorbestellen müssen. Macht nichts, denke ich zunächst. Früher sind wir auch ohne ausgekommen. Außerdem geht es ja zuerst nach Hüningen. Eine kleine Stadt am Dreiländereck Frankreich-Deutschland-Schweiz. Wie soll man sich da verfahren können?

Die Stadt liegt an einem der Kreuzungspunkte des Oberrheins. Hüningen war eine Festung, die der berühmte Festungsbaumeister Ludwigs XI. Vauban gebaut hat. Sie war auch Hauptort der Kommandanten der königlichen französischen Truppen im Elsass, grenzte direkt an die Schweizer Stadt Basel mit seinen 1500o Einwohnern, die für beide Staaten neutraler Boden und ostwärts vom vorderösterreichischen Gebiet um Rheinfelden und den Waldstätten flankiert war.

Wo aber lag der ehemalige Landgasthof „Le Corbeau“, in dem Marie Therese die Tage vor dem Austausch verbrachte?

In der Badischen Zeitung fand ich eine Artikelserie, die sich u.a. mit den Straßennamen des Ortes Hüningen befasste, in dem es sogar eine Rue Madame Royale gab. In dem Artikel fand ich den Hinweis, dass sich das Gasthaus „Au corbeau“ in der Rue Vauban befand. Heute soll es ein chinesisches Restaurant sein. Keine Ahnung, woher die Autorin ihre Weisheit hat, jedenfalls stimmten die Angaben nicht mit der Realität überein.

Hüningen entpuppte sich wie erwartet als ein verschlafener Grenzort. Das Museum macht nur jeden 1. und 3. Sonntag im Monat für 3 Stunden auf. Schade. Als einziges Überbleibsel aus der Zeit des Besuches der französischen Königstochter soll hier ein weißer Kachelofen aus dem Zimmer, das sie damals bewohnte, stehen.

Auf unserem Stadtplan finden wir sofort die Rue Vauban. Nach mehrfachem Hin-und Herfahren sind wir da. Aber kein Chinarestaurant weit und breit. Beim Rückwärtssetzen überfahre ich zum Vergnügen der Müllleute eine Mülltonne, die zum Glück gerade geleert worden war. Die hilfsbereiten Männer klären mich auf, dass es in Hüningen zwei Straßen mit dem Namen Rue Vauban gibt: die eine mitten im Ort nahe der Rheinbrücke, die andere im Vorort Saint Louis, in dem wir uns gerade befinden. Die Begeisterung für den Festungsbauer Ludwigs XI. Vauban scheint hier ungebrochen zu sein.

Die vielen Einbahnstraßen im Ort tragen zur weiteren Verwirrung bei. Nach weiterem endlosem Suchen, bei der uns hilfsbereite Franzosen helfen, die aber auch nur eine dunkle Ahnung von dem haben, was wir eigentlich wollen, stehen wir endlich vor dem schmucklosen zweistöckigen Eckhaus an einer viel befahrenen Kreuzung. Das also war einmal der Landgasthof, „Au Corbeau“, „Zum Raben“.

Nichts erinnert an das historische Ereignis an Weihnachten 1795, als die Tochter des letzten französischen Königs in ihrer Kutsche vorfuhr und hier Quartier nahm. Nur an einer Seitenwand deutet ein kleines Wappen mit einer Krone und drei Lilien darauf hin, dass dies Haus anders ist als seine Nachbarn.

Die Farbe an den Holzfenstern blättert ab. Im Erdgeschoss befindet sich heute eine Bank. Absolutes Halteverbot gilt vor dem Gebäude. Ein weiteres Schild droht mit dem Abschleppen des PKWs. Ich riskiere es trotzdem.

Im ersten Stock ein kleiner Balkon mit schmiedeeisernem Gitter. Hier und da blitzen Reste goldener Farbe auf. Hinter diesen Fenstern hat Marie Therese, die Tochter Marie Antoinettes und Louis XVI. ihre letzten Stunden auf französischem Boden verbracht. Hier hat sie sehnsuchtsvolle Briefe an ihre „Geliebte Renete“ geschrieben, an die Frau, die sie die letzten Monate im Temple betreut hatte und zu einer guten Freundin geworden war.

Und hier soll auch die Vertauschung stattgefunden haben. Soldaten hatten die Eingangstür bewacht, damit kein Unbefugter eindringen kann. Und doch ist es einem unbekannten, jungen Mädchen gelungen.

Um uns herum braust der Straßenlärm, der aber nur auf unsere tauben Ohren trifft, denn wir befinden uns in der Zeit der Kutschen. Ich hätte stundenlang hier stehen können, aber die nahende Polizeistreife erinnert mich daran, dass ich im Halteverbot parke.

Weiter geht es nach Basel. Uns interessieren vor allem die Gebäude, die schon um 1795 hier standen. Wir bummeln durch die Basler Altstadt über den Marktplatz am roten Rathaus vorbei Richtung Rhein.

„Rheinsprung“ heißt die verwinkelte, enge Straße, die steil bergauf führt. Von hier hat man einen wunderbaren Blick über den Fluss auf das andere Ufer. Diese Straße war einstmals eine der besten Adressen der Stadt. Wir kommen am Blauen Haus vorbei, das 1762-68 für den Seidenfabrikanten Lukas Sarazin erbaut wurde. Daneben das Weiße Haus, das sein Bruder Jakob zur selben Zeit errichten ließ. Hier weilte 1777 der regierende deutsche Kaiser Joseph II. unter dem Pseudonym Graf von Falckenstein, der auf dem Weg nach Paris zu seiner Schwester, der französischen Königin Marie Antoinette, war. Auch Prinz Heinrich von Preußen, Johann Caspar Lavater, Heinrich Pestalozzi und der blinde Dichter G.C. Pfeffel waren hier zu Gast.

Einige Hundert Meter weiter in der St.Johanns-Vorstadt suchen wir den Holsteiner Hof, um 1780 das Haus des Baseler Szadzschreibers Peter Ochs. In seinem großen Garten, der von der Hebelstraße bis zum Rhein hinunter führte, stehen heute Klinikbauten der Universität; auch das Wohnhaus ist integriert worden, in dem der französische Gesandte Barthelemy jahrelang wohnte, wo im sogenannten grünen Zimmer die Verhandlungen begannen, die zum Baseler Frieden mit Preußen führten. Auch der preußische Gesandte Graf von Hardenberg ging hier ein und aus, der französische „Geheimdienstchef“ Theobald Bacher bereitete hier den Austausch von Mrie Therese de Bourbon gegen hohe französische Offiziere vor.

Nicht weit davon entfernt sichten wir das ehemalige Rebersche Landgut, das damals vor der Stadtmauer lag. Im Gutshaus fand am 26.12. 1795 die offizielle Übergabe Marie Thereses an die österreichischen Behörden, vertreten durch Minister Degelmann, statt. Das Haus und die anderen Räumlichkeiten des Gutes sind moderner Bebauung zum Opfer gefallen. Man muss sie zwischen Rheinufer und Elsässerstrasse am nördlichen Rand des heutigen St.Johanns Parks, zwischen Voltastraße und Jungstraße suchen. Das Gutshaus befand sich an der Elsässerstraße (Lücke zwischen Mühlhäuserstraße 40/42 und 48). Ab 1835 gehörte das Haus samt Landgut Eduard His-La Roche, dem Sohn von Peter Ochs. Heute ist von all dem nichts übrig geblieben – außer der Erinnerung.

Wir verlassen Basel mit der Frage im Koffer: War es wirklich Marie Therese, die hier ausgetauscht wurde. Schon bei ihrer Ankunft in Wien gab es Gerüchte, dass die falsche Prinzessin in die Wiener Hofburg eingezogen war.

Unsere Fahrt geht weiter über Colmar und Straßburg. Colmar im Elsass: Kanäle durchziehen die Altstadt mit ihren romantischen Fachwerkhäusern. Gondeln wie in Venedig. Wir stehen in der Rue Pfeffel vor einem dreistöckigen Haus: „Wohnhaus des Dichters Pfeffel und Sitz seiner Militärschule.“ steht auf der steinernen Tafel unter seinem Bild. Aus dem oberen Fenster beobachtet uns eine weiße Katze. Wir sind die Einzigen, die sich für das Haus und seinen früheren Bewohner interessieren. Heute ist Gottlieb Konrad Pfeffel (1736–1809) fast vergessen. Zur Zeit der französischen Revolution aber kannte jeder seine scharfsinnigen kritischen Texte:

Der Dachs

Zum Löwen sprach der Dachs: „Herr König, gib mir auch?Ein Amt an deinem Hof.“ „Empfehlen dich Talente?“ ?Versetzte der Monarch. „Sire“, sprach der Prätendente,? „Ein platter Kopf und dicker Bauch.“ (1796)

Auch seine Militärschule (1773–1793) war über die Grenzen Colmars hinaus berühmt. Wir schauen in den Hinterhof, wo ein Ziehbrunnen vergangene Romantik verbreitet. Die Fantasie fügt die Schüler hinzu. Über 290 bekamen hier ihre Ausbildung, es war immerhin die Institution, die als Pendant zu der katholischen Militärschule in Paris protestantische Jugendliche auf die Offizierslaufbahn in der französischen Armee vorbereitete.

Straßburg, Sitz des europäischen Parlaments, empfängt uns mit Regen, das ideale Wetter für einen Besuch im Archiv zu Straßburg, wo es eine Ausstellung über die Könige und Prinzessinnen, die Straßburg in seiner langen Geschichte besucht haben, zu bewundern gibt. Am 7. Mai 1770 kam Marie Antoinette auf ihrem Weg von Wien zu ihrer Hochzeit mit dem zukünftigen Louis XVI. hier an. Eine Planskizze der Organisatoren zeigt das Boot in der Rheininsel, auf dem die Übergabe der Prinzessin stattfand. Die symbolische Grenze zwischen Österreich und Frankreich wurde durch eine Barriere mitten durch den zentralen Salon gekennzeichnet. „Die Erzherzogin hinterlässt ihre alte Kleidung, um die Kleidung anzulegen, die für Versailles vorgesehen ist, und wird so zu Madame la Dauphine“ heißt es im Plan. „Acte de Remise“ „Übergabe-Akt“ nannte sich das in der Diplomatensprache. Ihre österreichische Begleitung blieb hier zurück, der neue Hofstaat übernahm sie. Was Marie Antoinette dabei fühlte, interessierte niemanden. Man kann es nur ahnen. Jahre später wehrte sie sich, ihre Tochter Marie Therese ins Ausland zu verheiraten. Es würde sie nur unglücklich machen, sagte sie zu ihrer Hofdame. Da sprach wohl die eigene Erfahrung.

Bei einem ersten Spaziergang durch die Stadt faszinieren uns an den Fachwerkhäusern die kleinen gelben Schilder mit alten Hausnummern. Im Touristenbüro erstehen wir einen Stadtplan, der die erhaltenen Häuser den ehemaligen Besitzern bis ins Mittelalter zurück zuordnet. Wir entscheiden uns für den Spaziergang: „Straßburg im 18. Jahrhundert“.

Am Place de Broglie lagen die Häuser der deutschen Fürsten, die im 18. Jahrhundert Besitzungen im Elsass besaßen, wie die Fürsten von Hohenlohe-Bartensteins und die Landgrafen von Hessen-Darmstädter. Hier besuchte die spätere preußische Königin Luise 1788 zusammen mit ihrer Großmutter und ihrer Schwester Friederike ihre Tante Auguste von Hessen-Darmstadt, die Frau des Fürsten Max von Zweibrücken und Freundin Marie Antoinettes. Gegenüber in dem breiten Gebäude, das heute eine Bank beherbergt, ist als eine von drei alten Gebäuden das Haus des damaligen Bürgermeisters de Dietrich aufgegangen. Eine Tafel weist daraufhin, dass hier im Hause des Bürgermeisters der Offizier Rouget de Lisle am 26.4.1792 zum ersten Mal die von ihm verfasste Marseillaise gesungen hat.

Nach einer Barkassenfahrt auf der die Altstadt umfließenden Ill spazieren wir am Ufer entlang. Am Quai des Bateliers besichtigen wir das Gasthaus „Zum Raben“ aus dem Ende des 16.Jahrhunderts. Schwarze Holzbalken, Laubengänge von Blumen überwachsen. Hier stiegen schon Friedrich der Große (1740) und Kaiser Joseph II. von Österreich (1777) ab.

Etwas weiter beginnt der Quai Saint-Nicolas. Hier befinden sich auch die Häuser alteingesessener Familien Straßburgs, auch das der de Dietrichs (Nr. 20) und etwas weiter das Haus der Bankiersfamilie de Franck (Nr.7). Wir wandeln auf den Spuren der uns von unseren Recherchen in den Archiven altbekannten Menschen. Vieles erkennen wir wieder, weil es in den Memoiren der Zeitgenossen beschrieben wurde. Manche Zusammenhänge erschließen sich aber erst, wenn man sie vor Ort direkt vor Augen hat.

Zufrieden machen wir uns auf den Weg zurück nach Hause, im Koffer neu entdeckte Puzzleteile.

Mai 2011

Wir sind unterwegs auf Spurensuche im Hohenloher Land. Das Herrschaftsgebiet der verschiedenen Linien des Hauses Hohenlohe, eines fränkischen Adelsgeschlechtes, erstreckte sich über die später nach ihm benannte Hohenloher Ebene zwischen den Flüssen Kocher, Tauber und Jagst.

Der Stammsitz lag in Weikersheim südlich von Würzburg im nördlichen Teil der romantischen Straße. Das Renaissanceschloss liegt direkt am Marktplatz. Dahinter erstreckt sich der barocke Schlossgarten im Stil von Versailles. Neben dem Eingang zum Schloss befindet sich der Zugang zu den Schlosskellern. 1727 errichtete die Familie zu Hohenlohe ein Lustschlösschen auf dem Karlsberg, legte am Stückhang einen Weinberg an und baute drei Jahre später an der Straße nach Queckbronn eine Kelter, das heutige Gutsgebäude des Weingutes.

Eigentlich wollen wir nur den Barockgarten besichtigen, finden uns aber kurze Zeit später mitten in einer Weinprobe wieder. Rotwein und Roter Sekt im Bocksbeutel. Da können wir nur schwer widerstehen. Der Kellermeister stellt uns eine Sackkarre zur Verfügung, damit wir die gekauften Flaschen zum Auto transportieren können. Während ich noch mit dem Bezahlen beschäftigt bin, fährt mein 86 jähriger Vater mit begeistertem Schwung mit der Sackkarre davon. Als ich auf der Suche nach ihm auf den Marktplatz komme, wo weit und breit weder Vater noch Karre noch Wein zu sehen sind, ruft mir ein schon etwas angesäuselter Herr zu: „Der Typ mit der Karre ist da um die Ecke gefahren.“ Beim Auto finde ich dann alle drei wieder.

Weiter geht es nach Ingelfingen, wo wir im Schlosshotel zu Ingelfingen, bis 1805 Residenz des Hohenloher Fürsten, unser erstes Quartier nehmen. 1701 wurde das Schloss errichtet, das Hotel befindet sich im sog. Prinzessinnenbau, ursprünglich für die fürstlichen Töchter geplant.

An der Schlossstraße direkt neben dem Schloss befindet sich die ehemalige Hofapotheke, wo im 1. Stock vom Herbst 1803 bis zum Frühjahr 1804 die Dunkelgräfin mit ihrem Begleiter Van der Valck unter dem Schutz des Fürsten gewohnt hat.

Heute ist die Apotheke in einen Neubau ein paar Hundert Meter entfernt umgezogen. Wir wandern seitlich vorbei Richtung Schlosspark, der Anfang des 19.Jahrhunderts für die Öffentlichkeit geschlossen war. Hier zog die Dunkelgräfin unbehelligt ihre einsamen Kreise. Weiter gehen wir durch den Ort, bis wir bei der Kochertalkellerei landen. Hier werden wir erneut zu einer unverhofften Weinprobe eingeladen. Der vorzügliche Rotwein stammt aus dem Kochertal und nennt sich zu unserem Entzücken „Dunkelgräfinwein“.

Überhaupt begegnen wir der „Dunkelgräfin“ überall in Ingelfingen. In der Pension Nicklass kann man ein „Paket Dunkelgräfin“ buchen mit Dunkelgräfin-Cocktail und Dunkelgräfin-3-Gängemenu. Abends trinken wir einen Rotwein, der den Namen „Dunkelgraf“ trägt.

Am nächsten Morgen fahren wir zum Schloss Neuenstein. Die romantische Burg hat ihren Ursprung im 12. Jahrhundert, gelangte 1805 in den Besitz des Fürsten von Hohenlohe- Ingelfingen. Über eine Steinbrücke kommt man zum Tor, von dort in den Innenhof. Man kann sich kaum einen stimmungsvolleren Ort für ein Archiv vorstellen, auch wenn man erst über eine steinerne Wendeltreppe etwas mühsam in den zweiten Stock hinaufklettern muss. Hier liegt das Hohenloher Zentralarchiv, eines der größten Privatarchive Deutschlands, wo u.a. ca. 18000 Pergamenturkunden aufbewahrt werden, die vorher in den Schlössern der Hohenloher in Bartenstein, Ingelfingen, Kirchberg, Langenburg, Neuenstein, Pfedelbach, Schillingsfürst, Schrotzberg, Waldenburg und Weickersheim gelagert waren.

Wir wühlen uns durch Briefe und Akten, stoßen auf den berühmten Brief aus dem Jahr 1804, in dem von der überstürzten Abreise des Dunkelgrafenpaares berichtet wird. Winzig kleine Puzzleteile fügen wir unserem Bild hinzu, den entscheidenden Durchbruch aber machen wir hier nicht.

Juli 2011

Für einen Tag fliege ich erneut nach Paris. Inzwischen habe ich die existierende Literatur über Marie Therese de Bourbon rauf und runter gelesen. In dem Buch eines französischen Historikers habe ich Hinweise auf Erpresserbriefe gefunden, die die Herzogin von Angouleme 18 Jahre lang von ihrer ehemaligen Gouvernante Madame de Soucy, die sie 1795 nach Wien begleitet hat, erhalten hat. Und die Herzogin hat gezahlt. Warum? Was hatte sie zu verbergen?

Wo liegen diese Erpresserbriefe? Ich brauche das Original. In den Archives Nationales de Paris gibt es das Archiv Mackau. Und die Madame de Soucy war eine geborene Mackau. Wenn ich Glück habe, finde ich den Beweis, nach dem seit 200 Jahren die Historiker suchen.

Beschwingt mache ich mich auf den Weg vom Hotel zum Archiv. Eine Menschentraube steht vor dem Eisentor, das fest verschlossen ist, obwohl sie eigentlich seit 10 Minuten geöffnet sein müsste. Fragend schaue ich die anderen an. Ältere Frauen und Männer, die Familienforschung betreiben, Studenten. Alle warten ,ohne eine Miene zu verziehen.

„Das war gestern auch schon so. Greve“

Das Wort kommt in meinem Französisch-Wortschatz nicht vor.

„Je ne comprends pas? Greve?“

„Les employés sont en grève“, versuchen mir die umstehenden Franzosen zu erklären.

Wie gesagt, dies Wort kam bis dahin nicht in meinem Wortschatz vor und schon gar nicht in meiner Zeitplanung.

„Die streiken“, erklärt mir eine deutsche Stimme, die einem jungen Mann aus Stuttgart gehört. „Das war gestern auch schon so.“

„Streiken??? Wieso streiken die? Das können die doch nicht machen!“

„Doch, das können sie. Die Gewerkschaften in Frankreich sind stark, die streiken ständig. Ich schreibe an meiner Doktorarbeit, bin seit drei Monaten hier. Man muss ein paar Wochen mehr einplanen. Und selbst wenn man am Ende reingelassen wird, heißt das nicht, dass Ihre Akten auch in der Ausleihe bereit liegen.“

Das kann nicht wahr sein! „Mein Flieger geht morgen zurück. Ich bin nur für einen Tag hier.“

Sein Blick zeigt Mitleid für so viel Naivität.

Den umstehenden Franzosen, von denen einige unsere Unterhaltung verstanden haben, ist es offenbar ziemlich peinlich, dass ihre Mitbürger so oft streiken. „Die Gewerkschaften… Da kann man nix machen…“ Einer schenkt mir seine Visitenkarte und bietet mir an, die Unterlagen durchzusehen, falls das Archiv heute nicht mehr aufmacht.

Alle halbe Stunde erscheint ein Abgesandter der Streikenden, um uns zu informieren, dass auch die nächste Stunde nicht geöffnet wird. Die Wartenden aus Paris ziehen ab, andere setzen sich ins nächste café. Ich dränge mich zum Gitter vor.

„Ich komme aus Deutschland extra für heute. Ich fliege morgen früh zurück. Was soll ich denn machen?“

Der Mann zuckt mit den Achseln. „Peut-etre dans 2 heures.“

„Und wenn nicht? Dann morgen?“

„Peut-etre!“

Vielleicht? Die ticken doch nicht richtig. Worum geht es überhaupt bei diesem Streik?

„Man will den Angestellten nicht mehr erlauben, die Rasenfläche im Innenhof für ihre Pause zu benutzen“, erklärt der junge Mann aus Stuttgart.

„Was? Die legen den ganzen Betrieb lahm wegen einer Rasenfläche für die Frühstückspause?“ Wie sagte schon Obelix? Die spinnen, die Gallier!!

Ich rechne nach. Im günstigsten Fall bleiben mir 4 Stunden, falls sie jetzt noch öffnen. Falls! Ich rufe meinen Sohn in Berlin an, wie viel Geld es mich kosten würde, meinen Rückflug zu stornieren. In mir steigt Wut hoch.

Als der Mann mit der Streikbanderole am Arm das nächste Mal kommt, stelle ich mich mit verzweifelter Miene, die ich nicht mal spielen muss, ans Gitter. „Bitte, gibt es keine Möglichkeit, hineinzukommen? Ich bin extra deshalb hierhergekommen. 600 Euro hat mich das Ganze gekostet. Wer bezahlt mir das? Kann ich das hier beantragen?“

Der Mann geht und das Wunder, an das ich schon nicht mehr geglaubt habe, geschieht. Nach einer halben Stunde kehrt er zurück und öffnet das Tor. Die Wartenden, aus denen inzwischen eine Solidargemeinschaft geworden ist, strömen hinein. Bilde ich mir das nur ein oder mustern mich alle Angestellten tatsächlich mit extrem muffiger Miene. Stehe ich auf einer schwarzen Liste, weil sie wegen mir einen schönen Streiktag gegen einen immerhin nur noch halben Arbeitstag eintauschen mussten?

Egal. Hauptsache, ich kann endlich rein. Meine diesmal per Internet vorbestellten - ich mache Fortschritte- Akten aus dem Archives Mackau, sind auch als Film da. Halleluja!

In Windeseile scrolle ich durch die Dokumente. 1833 Lettres de Madame de Soucy à la Duchesse de Angouleme. Da sind sie! Dann folgen die Briefe des Arztes, der im Auftrag der Gouvernante die Erpressung vorangetrieben hat. Auch sie kaum lesbar. Aber ich habe sie gefunden! Zehn Minuten bevor das Archiv schließt, gebe ich den Kopierauftrag ab. Die Briefe werden mir per Post als CD zugeschickt, sofern nicht wieder gestreikt wird.

Und dann beginnt eine Zitterpartie. Nach 6 Wochen erhalte ich endlich die Zahlungsaufforderung. Erst wenn das Geld eingetroffen ist, fangen sie in Paris an zu arbeiten. Mein Angebot, gleich bei der Bestellung zu zahlen, hatten sie abgelehnt. Sowas sahen die Vorschriften nicht vor.

Ende August halte ich endlich die CD in den Händen. Die Texte sind nur schwer lesbar. Der Arzt, der im Auftrag von Madame de Soucy die Erpressung übernommen hat, hat eine fürchterliche Handschrift. Von der Rückseite drückt die Tinte durch. Das Papier ist vergilbt. Auf dem Computer vergrößere ich die Buchstaben, bis sie aussehen, wie Legosteine. Ich drucke sie aus und hänge sie überall im Haus auf. Meine Familie übt sich in Toleranz.

Eine Bindehautendzündung wirft mich für Tage zurück. Und dann finde ich tatsächlich den entscheidenden Brief. Buchstabe für Buchstabe, Wort für Wort entziffere ich die Handschrift. Zunächst sieht die Übersetzung aus wie ein Flickenteppich, aber eine Lücke um die andere kann ich schließen. Schließlich habe ich den Text entziffert, den Brief, der die Lösung des 200 Jahre alten Rätsels enthält.

Hintergrund Stellungnahme

Stellungnahme zum MDR-Projekt 2014

Im Auftrag des MDR wurde im Rahmen eines wissenschaftlichen Projektes das Grab der „Dunkelgräfin“ geöffnet und dem darin gefundenen Leichnam Proben für eine DNA-Analyse entnommen. Außerdem wurde anhand des Schädels das Gesicht der Person rekonstruiert.

Die Ergebnisse sind für mich in zweierlei Hinsicht aufschlussreich:

Fakt ist, dass die Untersuchung der DNA der Frau aus dem Grab ergeben hat, dass sie nicht Marie Therese de Bourbon ist.

Fakt ist aber auch, dass die Rekonstruktion des Gesichtes der Anthropologin nach dem gefundenen Schädel ein Gesicht ergeben hat, das keine Ähnlichkeit hat mit dem, was die Zeugen, die die Dunkelgräfin ohne Schleier gesehen haben, beschrieben haben. Wenn diese Zeugen ein Phantombild hätten anfertigen müssen, wäre niemals auch nur annähernd das Gesicht der Frau aus dem Grab herausgekommen.

Schlussfolgerung: Die Frau im Grab kann nicht mit der Frau identisch sein, die als „Dunkelgräfin“ seit 1807 in Hildburghausen/Eishausen gelebt hat.

Denn das würde voraussetzen, dass die Leiche, die man am 25.11.1837 dem hinzugezogenen Arzt, nicht etwa im Totenbett, sondern im Erdgeschoss des Schlosses, vorlegte, die echte „Dunkelgräfin“ gewesen wäre. Die aber kannte der hinzugezogene Arzt nicht, hatte sie noch nie gesehen, genauso wenig wie irgendeiner der anderen Offiziellen. Der Arzt schätzte sie auf ca. 60 Jahre, die Diener sagten, sie sei an Schwäche gestorben. Man hätte dem Arzt jede tote Frau vorlegen können, die in etwa so alt war, und immer hätte er der Aussage des Grafen glauben müssen.

„Keine Macht der Erde soll mir mein Geheimnis entreißen. Ich nehme es mit ins Grab“, hat der Graf gesagt. Und da stellt sich doch die Frage, ob Van der Valck 10 Meter vor der Zielgeraden, Gefahr laufen wollte, sein Lebenswerk zu gefährden, indem er die echte „Dunkelgräfin“ den Behörden übergibt, zumal ihre Ähnlichkeit mit Marie Therese ja von allen, die sie ohne Schleier gesehen hatten, verblüfft beobachtet worden war.

Er hatte Jahrzehnte Zeit, um sich auf den Fall ihres Todes vorzubereiten. Bis ins kleinste Detail hat er das Leben geplant und den Tod überlässt er dem Zufall? Das passt überhaupt nicht. Es bedarf keiner Hellseherei, um zu behaupten: Van der Valck hatte einen Plan, der das Geheimnis über den Tod der „Dunkelgräfin“ hinaus sicherte. (Genau so wie er sicher einen Plan hatte, was passieren sollte, wenn er vor der „Dunkelgräfin“ sterben würde. Und auch der musste so sein, dass niemand ihre Identität erfuhr. )

Außerdem muss man folgendes bedenken: Am 6.11.1836 starb Karl X. im Exil. Die Herzogin von Angouleme war damit Titularkönigin von Frankreich (bis 1844). Talleyrand, dem Van der Valck einen Eid geschworen hatte, starb erst 1838.

Das Gerücht, in Sachsen sei die Tochter Marie Antoinettes gestorben, ausgelöst durch die Ähnlichkeit der Leiche, hätte nicht zu unterschätzende Folgen gehabt. Die Herzogin von Angouleme wurde ja nicht umsonst bis zu ihrem Tod erpresst und bezahlte ein Vermögen an Schweigegeld.

Als die „Dunkelgräfin“ (übrigens hätte sie durchaus Monate vor dem offiziellen Datum sterben können, ohne dass man das in Hildburghausen bemerkt hätte!) starb, musste der Graf ein offizielles Begräbnis arrangieren. Was er ja auch tat: am Schulersberg. Alles schön nach den Vorschriften.

Van der Valck war bei der Beerdigung nicht dabei, angeblich, weil er sich nicht wohl fühlte. Oder vielleicht, weil er die richtige längst begraben hatte?

Bevor der Sarg im Grab versenkt wurde, öffnete der Diener „zu aller Überraschung“ noch einmal den Sarg und alle sahen die Frau, die dort gegraben lag. Ein bourbonischer Brauch soll das gewesen sein. Darum habe der Graf das verfügt. Wie dumm wäre das denn gewesen, wenn wirklich die echte „Dunkelgräfin“ im Sarg gelegen hätte? Da hat er all die Jahrzehnte sie einen Schleier tragen lassen, um ihr Gesicht zu verbergen und nun öffnet er ihn freiwillig ohne Not? Kaum vorzustellen. Sinn macht diese Handlung nur, wenn er gerade allen beweisen wollte: Schaut her, allen Gerüchten zum Trotz hat sie keine Ähnlichkeit.

Und wenn man sich das Gesicht anschaut, das die Anthropologin aus dem Schädel geschaffen hat, kommt man tatsächlich nicht auf so einen Gedanken. Unähnlicher geht es nicht. Aber was ist mit den Menschen, die die „Dunkelgräfin“ ohne Schleier sahen und unabhängig voneinander ohne die Geschichte einer Vertauschung zu kennen, spontan die Ähnlichkeit zu Marie Antoinette festgestellt haben, wie z.B. Geheimrat von Bibra, der Marie Antoinette persönlich gekannt hatte?

Fazit: Van der Valck hatte nicht nur ein Motiv/einen Auftrag, den er mit einem Eid beschworen hatte, (ihr Geheimnis bis in sein Grab zu schützen), sondern auch das Geld und die Diener (die alle königlich belohnt wurden), um den Behörden eine falsche Leiche auszuliefern.

Es bleiben nun zwei Fragen offen: und zwar unabhängig davon, ob man an die Vertauschung von Madame Royale glaubt oder nicht:

1. Wer war denn nun die Frau im Sarg?

2. Wo hat Van der Valck die echte „Dunkelgräfin“ beerdigt?

Ich hatte schon bei der Recherche mit meinem Vater in einem Archiv denen ich damals keine weitere Beachtung, auch aus Zeitgründen, geschenkt habe. Dem werde ich jetzt nachgehen und wer weiß, was am Ende noch herauskommen wird.

Jetzt wird es noch einmal richtig spannend.

Neueste Entwicklung

Januar 2017:

Ein Anruf von einer leitenden Mitarbeiterin des MDR-Teams für die Ausgrabung der Dunkelgräfin aus dem Jahr 2014 bringt auf unerwartete Weise neues Leben in die Diskussion. Es hat sich herausgestellt, dass im Grab weitere Knochen lagen, die nicht von der untersuchten Leiche stammen. Diese Knochen hat man 2014 nicht untersucht. Das soll nun in absehbarer Zeit nachgeholt werden…

Stellungnahme zu der Besprechung der von Richard Kühn herausgegebenen „Memoiren um die Titanen“ von Diana von Pappenheim und Jenny von Gustedt (Dresden, 2 Bde. 1932, Bd.1: 344S., Bd.2 424 S.) durch Philipp Losch in der Zeitschrift für die Kulturpflege des Bezirksverbandes Hessen „Hessenland“ (Heft 4, 1933. S.52–54)

Verfasser: Julius Seiters (Historiker)

Wenn man sich mit der Literatur über Diana von Pappenheim und ihre Aufenthalte in Straßburg, Weimar und Kassel auseinandersetzt, dann wundert man sich, dass obige Buchbesprechung von Philipp Losch die Wertung der Memoiren von Diana und Jenny bis heute bestimmt. Er kommt darin zu dem Ergebnis, dass sie nicht zuverlässig und glaubwürdig seien, vor allem dass Teile davon wie die Briefe und Aufzeichnungen der Friederike von Berlepsch Plagiate, wenn nicht „glatte Fälschungen“ seien.

Zunächst ist einem Historiker wohl die Frage erlaubt, ob knapp drei Seiten genügen, ein so vernichtendes Urteil über ein zweibändiges Werk von 768 Seiten zu fällen. Sicher kann man in einer Buchbesprechung nicht alle Aspekte einer Memoiren-Sammlung abhandeln; aber die angesprochenen Abschnitte des Textes müssten doch solide untersucht und belegt werden.

Sehen wir uns zunächst die Ausführungen von Philipp Losch zu der zweiten Tochter Dianas an: Pauline, Gräfin von Schönfeld:

I.

„Im 28.Bande des Hessenlandes von 1914 hat Joachim Kühn das bekannte Buch „Im Schatten der Titanen“ von Lily Braun kritisch untersucht und ist dabei zu dem Schluß gekommen, daß die Behauptung, Diana von Pappenheim habe zwei Kinder von Jerome gehabt (Jenny v. Pappenheim und Pauline Gräfin Schönfeld) nicht zutreffend sei. Die Gräfin Schönfeld sei vielmehr eine Tochter der Prinzessin Löwenstein. Dieser Aufsatz scheint dem Namensvetter Dr. Kühns Richard Kühn nicht bekannt zu sein, sonst hätte er wohl in den eben von ihm herausgegebenen „Memoiren um die Titanen von Diana v.Pappenheim und Jenny von Gustedt. Dresden, Reißner, 1932“ dazu Stellung genommen.

Das ist aber nicht geschehen, vielmehr zieht sich durch beide Bände dieser Memoiren die bestimmte Behauptung, die Gräfin Schönfeld sei ein Kind der Diana v. Pappenheim, sodaß man direkt stutzig wird. So heißt es z.B. in den Memoiren Dianas I, 23f: „Ein Jahr später trug ich wieder ein Kind von ihm unter dem Herzen… Bei seiner Flucht aus Kassel hatte er (Jerome) gerade noch Zeit, mich in … Schönfeld in Sicherheit zu bringen. Hier nahmen wir Abschied… Wir hatten verabredet, unserm Kind den Namen seiner Geburtsstätte zu geben. Daher nannte ich die Kleine Marie Pauline Gräfin von Schönfeld.“ Ähnlich wird die Sache in den Memoiren der Diana I, 103 erwähnt: „Als Jerome am 17.Oktober 1813 Kassel und Westfalen für immer verlassen wollte, fiel ihm ein, daß etwas Wichtiges vergessen wäre. Dieses Wichtige war ich. Im Schloß zu Schönfeld küßte er mich zum letztenmal… Georg v. Berlepsch gelang es, die Wünsche des Königs auch in bezug auf mich zu erfüllen“ usw. Über diesen edlen Ritter „Georg v. Berlepsch“ wird später noch zu reden sein. Das Kind müßte demnach Ende Oktober geboren sein. (1) Diana berichtet dann in ihren Memoiren, daß sie mit dem Kind nach Paris geht und es in einem Kloster unterbringt. In den Memoiren der Jenny v. Gustedt wird dieses Kind auch noch oft erwähnt, in Augsburg, Rom und Paris und stets als eine Schwester Jennys als Tochter der Diana von Pappenheim bezeichnet. Was ist nun richtig? Nach den ganz bestimmten Behauptungen der Memoiren kann man eigentlich keinen Augenblick zweifeln, daß die Gräfin Schönfeld wirklich ein Kind der Diana v. Pappenheim war. Wenn diese „Memoiren“ glaubwürdig und echt sind. Das ist aber eine große Frage.

(zu 1) Nach gütiger Mitteilung der Oberin des Klosters Des Oiseaux ist Pauline de Schoenfeld am 4.Oktober 1813 zu Kassel geboren. Den Namen „von Schönfeld“ hat Napoleon nach Masson (Napoleon et sa famille, 8,7) seinem Bruder für dessen Kind von der Prinzessin Löwenstein bewilligt. Daß die spätere Nonne dies Kind der Prinzessin Löwenstein gewesen sei, kann Dr.Joachim Kühn nach mir freundlichst gemachter Mitteilung nicht mehr aufrecht erhalten. Sicheres über Paulines Herkunft habe ich noch nicht feststellen können.“

Ein aufmerksamer Leser fragt sich, warum Losch dieses Kapitel überhaupt in die Buchbesprechung aufgenommen hat. Er zweifelt nicht daran, daß die Aussage in den Memoiren stimmt, dass Pauline eine Tochter Dianas von Jerome ist, bezweifelt aber gleichzeitig die Glaubwürdigkeit dieses Werkes. In der Anmerkung (1) lesen wir, dass die gegenteilige Aussage von Joachim Kühn „nicht mehr aufrecht erhalten“ wird. Und er selbst sagt dann: „Sicheres über Paulines Herkunft habe ich noch nicht feststellen können.“

Was bleibt also? Ein untauglicher Versuch, die Memoiren zu diskreditieren.

Dass Pauline, geb. 4.Oktober 1813 in Kassel, eine Tochter von Diana und Jerome war, ist heute einhellige Meinung der Historiker.

II.

Die Kritik von Philipp Losch richtet sich insbesondere gegen „die Berlepsch-Episode“ der Memoiren, wie er sie nennt; sie steht auf den Seiten 98-300 des ersten Bandes und enthält die Lebensbeschreibung eines jungen Ehepaares von ihrer Heirat über die Tätigkeiten am Hof von Jerome in Kassel und im Exil in Österreich und Italien.

Der Herausgeber hat aus den ihm zur Verfügung stehenden Unterlagen – Briefen, Berichten- diese Beschreibung zusammengestellt. Da die Hauptpersonen dort als Georg und Friederike von B. auftreten, hat er ihnen den Namen einer bekannten Adelsfamilie Hessens gegeben: von Berlepsch.

Ohne genaue Untersuchungen anzustellen, kommt Philipp Losch zu folgenden Urteilen (S. 53/54): „Noch mehr wird die hessische Familie von Berlepsch über den ritterlichen Georg von Berlepsch sich wundern und erstaunt sein, in dem neuen Memoirenwerk große Partien von Briefen und Aufzeichnungen einer Friederike von Berlepsch zu finden, die man ebenso wie ihren ritterlichen Gemahl in der Genealogie dieser Familie vergebens suchen wird.“

Losch meint, „daß dieser Georg und diese Friederike von Berlepsch vollständig erfunden sind“, „daß die ganze Berlepsch-Episode der Memoiren bereits in einem alten Buch stehet, das 1870 bei Brockhaus in Leipzig erschienen ist… Die Aufnahme ihrer Briefe und Aufzeichnungen in die `Memoiren um die Titanen` ist nichts wie ein Plagiat, wenn nicht eine glatte Fälschung. Damit dürfte das Urteil über die Zuverlässigkeit und Glaubwürdigkeit dieser ‚Memoiren‘ gesprochen sein.“

Im Vorwort des „alten Buches“ aus dem Jahr 1870 (Hrsg. Ernestine von L (( das ist Henriette Freifrau Treusch von Buttlar-Braunfels, geb. von Bosse)): „König Jerome und seine Familie im Exil“ Leipzig) steht: „Unter den Papieren, die ich als teure Andenken verstorbener Freunde aufbewahre, waren mir stets die Tagebuchblätter der Frau von B. ein besonderes Vermächtnis.“ „Es spricht aus diesen einfachen, kunstlosen Aufzeichnungen soviel natürliche Anmut und wahre Herzensbildung, eine solche Wärme des Gefühls und Gesundheit des Urteils…!“ „Herr und Frau v. B. waren während einer Reihe von Jahren in der nächsten Umgebung des Exkönigs von Westphalen Jerome Napoleon und seiner Familie.“

Diese beiden Menschen waren zunächst am Hofe des Königs Jerome tätig, sie als Hoffräulein in untergeordneter Stellung, er als Oberstleutnant und Marechal de Logis, als Diana von Pappenheim dort zum engeren Hofstaat der Königin Katharina (von Württemberg) gehörte. Die Familien kannten sich gut, da sie beide vor den Toren Kassels ein Landhaus mit Garten besaßen. Als Friederike ihrem Mann nach Österreich folgte, schrieben sie sich Briefe. Nach Kühn ( S. XIV – XXI der Einleitung) deponierte Diana diese – schon weil sie an allem, was Jerome anging, interessiert war - in einer Schatulle.

Aus den in den Vorlagen vorkommenden Namen „von B.“ machte Kühn die Familie „von Berlepsch“, wie andere übrigens auch. Warum er das tat, wissen wir nicht. Jedenfalls kannte er den Namen „von Bosse“, wie die jungen Leute tatsächlich hießen, nicht. Georg Bosse (1787-1860) war Artillerie-Offizier, hatte in Spanien gekämpft, wobei er verwundet wurde und einen Arm verlor. Er heiratet in Kassel Friederike Fulda (1789-1866), die Tochter des kurfürstlichen „Münzwardeins“ Dietrich Heinrich Fulda (1748-1841), der unter Jerome Münzdirektor geworden war, am 10.10.1811. Bereits am 19.9.1811 war er in den Adelsstand erhoben worden. Er war von 1815 bis 1829 Verwalter der Herrschaft Schönau bei Wien, wo die Familie Jeromes im Exil wohnte.

Dagegen kannte Kühn den Namen „von Berlepsch“ genau. Das war eine Adelsfamilie, die ihren Stammbaum bis ins Mittelalter zurückverfolgen konnte und über Hessen und Sachsen verstreut war. Sie hatte um 1800 herum intensive Beziehungen nach Weimar und Kassel gehabt, vor allem der Zweig, der auf Burg Berlepsch bei Witzenhausen (nahe Göttingen) beheimatet war. Dort lebte der Freiherr Friedrich Ludwig von Berlepsch (1749-1818), ein Jurist und Hofrat, mit seiner Frau Emilie Friederike, geb. von Oppeln (1757-1831; er war ein streitbarer Mann, der viele Prozesse für und später gegen den hannoverschen Staat führte.

Seine Frau war eine bekannte Schriftstellerin, die ein etwas unstetes Leben führte. Sie war befreundet mit Caroline von Goertz, Gemahlin des Grafen Johann Eustach von Goertz, Prinzenerzieher und Diplomat in Weimar. Diese besuchte sie auch mehrmals zur Brunnenkur in Berlepsch, wo auf den Höhen um die Burg „acht heilige Quellen“ Sauerstoff armes Wasser bereithielten. Die Familienverhältnisse auf der Burg waren aber etwas unübersichtlich; Emilie Friederike „schenkte“ ihrem Mann zwei Töchter und einen Sohn, der aber 1802 starb. Sie ließ sich 1795 scheiden; da hatte ihr Mann aber bereits mit seiner Geliebten Anna Dorothea Sievers (1767-1811), die vorher Kammerzofe bei seiner Frau war, drei Söhne gezeugt, sog. „Mantelkinder“, für die er aber erst nach dem Tod seines ehelichen Sohnes die Übertragung der Lehnsgüter erstritt.

Man vergleiche das vernichtende Urteil von Losch mit dem von Wencker-Wildberg, der meint: „Die in den Ausführungen von Richard Kühn herausgegebenen ‚Memoiren um dieTitanen‘ veröffentlichten Aufzeichnungen der Frau von Berlepsch sind wörtlich aus dem obengenannten Werk (Ernestine von L.) entnommen.“ „Wahrscheinlich handelt es sich um Auszüge, die Jenny von Gustedt seinerzeit aus dem Originalwerk gemacht hat.“

Das Abschreiben von Briefen war in den Jahrzehnten um 1800 üblich; in anderen Memoiren der Zeit, wie bei der Baroness d’Oberkirch und Annette von Rathmannshausen nachzulesen.

III.

Auf Seite 52/53 seiner Besprechung stellt Philipp Losch einige Angaben bzw. Berichte aus den Memoiren zusammen, die er für falsch oder nicht bewiesen erklärt, andere, die er als zwar unkorrekt, aber „für Vorwürfe“ nicht geeignet hält. Er bezieht sich dabei auch auf das Vorwort des Herausgebers Kühn.

Dieser fand in Dianas schriftlichem Nachlass Tagebücher, kurze Aufzeichnungen, Briefe oder Abschriften von Briefen der Freundinnen und Freunde aus dem Umfeld des Weimarer Fürstenhauses und Goethes sowie des Königs Jerome von Westphalen, eines Bruders von Napoleon Bonaparte. Es war ja das „Goldene Zeitalter der Briefe und Tagebücher“.

„Auf den 100 Jährigen, heute vergilbten und zermürbten, vielfach von Stockflecken durchsetzten Blättern, in den zierlichen, stark verblassten und daher schwer leserlichen Schriftzügen hat ein ungemein reiches Leben seinen Niederschlag gefunden“, stellt Kühn fest.

Dabei hatte Diana von Pappenheim nie die Absicht, ein zusammenhängendes Werk zu schreiben, auch wohl nie – vor allem ihrer Familie und ihrer zweiten Ehe wegen - Teile ihres „Zettelkastens“ zu veröffentlichen. „Wir haben keine nach der zeitlichen Folge gegebenen Berichte vor uns, keine Auseinandersetzungen mit den Dingen und Erscheinungen des Tages, keine zusammenhängende Darstellung äußerer Abläufe.

Diana hat oft Jahre nach dem Ereignis, wenn sie von ihrer Umgebung darauf angesprochen wurde oder an Orten ihrer Jugendzeit weilte – ob in Straßburg, Weimar, Stammen oder Kassel – ihre Gedanken niedergeschrieben. Ein Beispiel dafür ist die Begegnung der Diana mit der Madame Royal, Marie Therese von Frankreich, in Straßburg, die Kühn uns berichtet mit seinen ungenauen Daten und Verschiebungen.

Carolin Philipps hat in ihrem Buch Die Dunkelgräfin darauf hingewiesen, dass Madame Royal durchaus in Straßburg gewesen sein kann. Diana kannte sie nur als Herzogin von Angouleme, denn von einem Tausch konnte sie nichts wissen. Aber die dort vorgetragenen Schilderungen der grausigen Erlebnisse beim Sturm auf die Tuillerien entsprechen durchaus der Wahrheit, wie Zeitzeugen in ihren Berichten schildern. Ob man die Begegnungen der beiden Frauen als „Jugendfreundschaft“ bezeichnen sollte, sei dahingestellt.

Auch die Behauptung, Goethe habe „eine leidenschaftliche Zuneigung zu Diana gefaßt“ und „sie an seinen Freund Pappenheim verheiratet“ , kreidet Losch nicht Diana selbst oder dem Herausgeber an, sondern dem Verlag, da er sie auf dem Umschlag des Buches findet. Bei Kühn (S.18) steht Dianas Formulierung: „Der Protektor unserer Ehe war Goethe und mein Mann war sein Freund.“ Auf jeden Fall hat Goethe sie gern gesehen und sich um sie gekümmert. (Vgl. Dianas Gemälde von Tischbein, das bei Goethe im Arbeitszimmer hing.)

Auf Seite 53 setzt sich Losch mit der Reise Dianas nach Paris, die sie nach ihrer Hochzeit mit ihrem Mann und ihrem Vater 1806 oder 1807 unternommen hat. Er bezweifelt, wie aus seinen Formulierungen entnommen werden kann, dass das Ehepaar Pappenheim einen von Napoleon selbst unterschriebenen Reisepass erhielt, dass die Reisenden an einem Abend in der Oper Napoleon, Jerome und Kaiserin Josephine angetroffen haben und vom Kaiser empfangen wurden, (Theaterstück „Iphigenie“), und zwar in der „Königsloge“ (Man beachte die Anführungszeichen!). Schließlich meint er, dass Jerome zu der Zeit noch nicht König gewesen sei und „daß die bonarpartistischen Brüder während des Krieges … kaum in Paris waren.“

Diana schreibt in ihren Aufzeichnungen, dass sie wegen der Reise mitten im Krieg ihren Bruder Eduard einschalten möchte. Der war Adjutant bei Kaiser Napoleon (wurde später unter ihm General). Acht Tage später bekam sie den Reisepass, natürlich unterschrieben vom Kaiser selbst. In den Memoiren der Zeit kann man viele Beispiele finden, wo einflussreiche Männer diese Urkunden selbst ausstellten.

Auch der Empfang in der „Königsloge“, die nun mal seit dem Bau des Opernhauses so hieß, kann stattgefunden haben, wenn die Reise im Herbst 1807 durchgeführt wurde. Nach Ende Juli des Jahres waren Napoleon und Jerome in Paris (Hochzeit Jeromes mit Katharina von Württemberg: 22.8. Ziviltrauung, 28.8. kirchliche Trauung). Napoleon hatte viele „Haupt- und Staatsaktionen“ in Paris und Umgebung, der Hof lebte in St. Cloud, vom 6-16.9 im Schloss Rambouillet, vom 21.9-16,11. im umgebauten Schloss Fontainebleau, wo ein „üppiges Hofleben“ zelebriert wurde. In dieser Zeit fanden 18 Theaterabende statt (12 Tragödien, auch Glucks Oper „Iphigenie en Aulis“). Erst Ende November verließ Napoleon Paris zu einer vierwöchigen Inspektionsreise nach Italien.

Napoleon kannte zudem sowohl Gottfried Baron Waldner-Freundstein, den Vater Dianas von Pappenheim, der häufig in der französischen Hauptstadt war, als auch Dianas Mann. Pappenheim hatte Frankreich ein Jahr lang bereist, war „Herzog Carl Augusts“ Spezialist für französische Kontakte, war in Weimar sogar mehrere Male mit Napoleon zusammengetroffen.

Noch ein Wort zu Jeromes Titel „König“, den Diana benutzt. Nach den Abkommen Napoleons mit Russland und Preußen Anfang Juli 1807 war klar, „Russland erkannte die napoleonische Neuordnung Europas an, den Rheinbund, Joseph Bonaparte als König von Neapel, Louis Bonaparte als König von Holland und Jerome Bonaparte als König von Westphalen. Von da an konnte Jerome den Titel „König“ führen!

Leider hat Kühn die Fahrt nach Paris mit einer anderen Geschichte verquickt, die so nicht stimmen kann: Pappenheims Vater Christoph Friedrich, geb. zu Kassel 1713, war bereits im August 1770 gestorben; er war verheiratet seit 1749 mit Anna Dubos du Thil, geb. 1726 zu Braunfels. Aber auch sie war im März 1796 zu Stammen verstorben, deshalb konnten Diana und ihr Mann sie dort nicht mehr antreffen. Ob hier eine Verwechslung mit anderen Personen der Verwandtschaft vorliegt oder ob es sich um einen Bericht ihres Mannes aus seiner Jugendzeit handelt, muss offen belieben.

IV.

In meiner kritischen Untersuchung ist. so hoffe ich, deutlich geworden, dass eine Bejahung oder Ablehnung von Memoiren oder Autobiographien „größere Vorsicht und ein spezielles Wissen um ihre besonderen Entstehungsbedingungen erfordert. Für das Ende des 18. Jahrhunderts und die Napoleonische wie Goethe - Zeit sind diese Gattungen enorm wichtig – auch für die Geschichtsschreibung - geworden. So bejahen viele Wissenschaftler die Verwendung von Autobiographien und Memoiren ausdrücklich; sie haben aber „noch kein griffiges und etabliertes System für den Umgang mit Memoiren in der Geschichtsforschung gefunden.“

Die Memoiren (Denkwürdigkeiten) bestehen oft aus Erinnerungen lange vergangener Erlebnisse. Das kann zu „Anzweiflungen der Authentizität“ führen. Das Gedächtnis ist manchmal lückenhaft; „Ereignisse werden vergessen, verdrängt oder umgedeutet…Doch nichtsdestotrotz ist es legitim, Memoiren als historische Quellen heranzuziehen“, da sie neben historischen Daten, die überprüft werden müssen, insbesondere Informationen über die „Lebenswelt“ bestimmter Gruppen oder Schichten und über kulturelle Praktiken gewähren. „Ebenso wie Tagebücher oder Briefe ermöglichen Lebenserinnerungen, wie kaum eine andere Quelle, Innenansichten vom alltäglichen Zusammenleben der Menschen.“

Es ist also zu fordern, dass man einmal bei Memoiren wie bei anderen Quellen fragt, „wie sie entstanden sind, was die Absicht des Autors war, was er wissen konnte und für wen der Text geschrieben wurde.“ Zum anderen sind die Ergebnisse der Forschung in Parallelbereichen zu berücksichtigen, wie z.B. der oral history, „der Gewinnung eines historischen Bildes mit Hilfe der Auskünfte noch lebender Zeugen.“Auch auf die Diskussion über die Bedeutung historischer Romane für die Geschichtsschreibung möchte ich hinweisen. „In der Forschung ‚Erinnerung und Krieg‘ wird immer wieder die Schlüsselstellung von Romanen für die Herausbildung des kulturellen Gedächtnisses betont“, meint Maria Schultz. „Sie haben neben ihrem unbestrittenen Unterhaltungswert die Funktion, einem breiten Leserkreis Werte und Normen, Geschichtsbilder sowie Identitäten zu vermitteln.“

Fassen wir zusammen:

Das Wort „Memoiren“ kommt vom lat. memoria: Gedächtnis. Wenn jemand seine Memoiren aufschreibt, gibt er als Zeitzeuge seine ganz persönliche Sicht von historischen Ereignissen, die er selber erlebt oder von denen er aus erster Hand gehört hat.

Ein Historiker, der nach der historischen Wahrheit sucht, kann diese Memoiren als eines von vielen subjektiv gefärbten Puzzleteilen benutzen, um mit Hilfe von möglichst vielen anderen Perspektiven, ergänzt durch zweifelsfreie Fakten, ein objektives Bild zu erstellen.

Der Historiker muss dabei überprüfen, inwieweit der jeweilige Memoirenschreiber aufgrund seines Bildungsstandes, seiner Orts- und Personenkenntnisse, der Nähe zum Ereignis u.ä. der historischen Wahrheit nahe kommen konnte, um entscheiden zu können, in welchem Ausmaß er die Memoiren zur Findung der historischen Wahrheit einbeziehen kann.

Die Texte von Jenny von Pappenheim (später Jenny von Gustedt) halten einer sorgfältigen Prüfung nach den obigen Kriterien stand und können somit ohne Bedenken in wissenschaftliche Arbeiten übernommen werden, wie das Detlev Jena bereits 1999 getan hat (vgl. Anhang).

Anhang:

I.

Die folgenden Zitate stammen aus: Detlev Jena. Maria Pawlowna. Großherzogin an Weimars Musenhof. Regensburg 1999:

1 „Den Sommer verbrachten Maria und Carl Friedrich im Schloß und Park von Wilhelmsthal bei Eisenach. Das Ritual wiederholte sich in fast jedem Jahr, und die Erinnerungen des Hoffräuleins Jenny von Pappenheim (der späteren Frau von Gustedt) waren zeitlos: ‚Die Sommer in Wilhelmsthal sind mir in freundlicher Erinnerungen. Dort in der herrlichen Luft und reizenden Umgebung schien alles Unnatürliche von selbst abzufallen. Wir vergnügten uns mit heiteren Spielen, besonders das Federballspielen war sehr beliebt, machten Spaziergänge, lasen und schrieben entweder im Schatten der schönen alten Bäume oder in unseren einfach-ländlichen Stübchen…‘ “ (S. 237)

2 „Das Hoffräulein Jenny von Pappenheim faßte Jahre später den Übergang zur Großherzoginnenwürde so zusammen: „Maria Pawlowna fühlte sich in ihrer neuen Stellung hoch erhaben und nur Gott gegenüber verantwortlich. Für sich selbst aber war sie demütig und anspruchslos; ihr ganzes Leben, Wirken und Sein gipfelte in der fürstlichen Pflicht des Beglückens. Sie übte die größte Strenge gegen sich; jede Stunde ihres bis zur Ermüdung ausgefüllten Tages hatte eine Wohltat oder eine Pflicht zum Ziel…“ (258)

Literaturverzeichnis

Behschnitt, Wolf. Die französische Revolution. Stuttgart 1978

Braun, Lily. Im Schatten der Titanen. Stuttgart 1917

Burmeister, Helmut (Hrsg.). König Lustig und der Reformstaat Westphalen. Hofgeismar 2006. darin: Wieden, Peter. Jerome Bonaparte. Im Schatten der Titanen. S. 43-72 (Wieden I). Wieden, Peter. Die Geliebte des Königs – Diana von Pappenheim am westphälischen Hof. S. 95-124 (Wieden II). Köttelwesch, Sabine. Katharina, Königin von Westphalen. 1783-1835. S. 73-94

Ernestine von L. (Hrsg.) König Jerome und seine Familie im Exil. Briefe und Aufzeichnungen. Leipzig 1870

Herre, Franz. Napoleon Bonaparte, eine Biographie. Regensburg 2003

Jena, Detlef. Maria Pawlowna. Großherzogin an Weimars Musenhof. Regensburg 1999

König Lustik, Jerome Bonaparte und der Modellstaat Königreich Westphalen. Hessische Landesausstellung 2008. München 2008. Darin: Schultz, Maria. „Morgen wieder lustik.“ Die Erinnerungen an Jerome Bonaparte und das Königreich Westphalen 1813-1945. S. 169-175.

Kretschmann, Lily von. Aus Goethes Freundeskreis. Erinnerungen der Baronin Lily von Gustedt. Braunschweig 1892

Kühn, Joachim. Drei westphälische Töchter des Königs Jerome. In: Hessenland 28/1914 Nr.19-21

Kühn, Richard. Königin von Preußen. Aufzeichnungen aus ihrer Freundschaft mit Jenny von Gustedt. Dresden 1935

Leerhoff, Heiko. Friedrich Ludwig von Berlepsch - Hofrichter, Land- und Schatzrat, Publizist. Hildesheim 1970

Leithold, Norbert. Graf Goertz, der große Unbekannte. Eine Entdeckungsreise in die Goethezeit. Berlin 2010

Lienhard, Friedrich. Oberlin. Roman aus der Revolutionszeit im Elsass. Stuttgart o.J.

Lienhard, Friedrich u.a. (Hrsg). Der Elsässische Garten. Straßburg 1912

Losch, Philipp. * Geschichte des Kurfürstentums Hessen 1803-1866. Marburg 1922, Neudruck 1972

* Kurfürst Wilhelm I. Landgraf von Hessen. Marburg 1923

* Schönfeld. Leipzig 1913

Mémoires de la Baronesse d’Oberkirch sur la Cour de Louis XVI. et la societé francaise avant 1789. (Hsg. Susanne Burkhard. Mercure de France. 1970/89

Philipps, Carolin. * Luise. Die Königin und ihre Geschwister. München 2011 (I)

*Die Dunkelgräfin. München 2012 (II)

Rathmannshausen, Anette von. Lettres de la baronesse de Gerando. Paris 1880

Tümmler, Hans. Ernst August von Gersdorff. Weimars Reformminister der Goethe-Zeit. Köln 1980

Wencker-Wildberg, Friedrich. Das Haus Napoleon. Geschichte eines Geschlechts. Stuttgart 1939

Werthern, Gräfin Elisabeth. Von Weimar nach Bonn. Stuttgart 1985

Sonderbereich Memoiren

Erll, Astrid. Kollektives Gedächtnis und Erinnerungen. Stuttgart 2005

Geiselmann, Christian. Memoiren als Quelle. In: Politisches Leben in der bulgarischen Dorfgesellschaft 1919-44, S.8-15. Digital Osteuropa Bibliothek 2002.

Langer, Daniela. Autobiographie. Handbuch Literaturwissenschaft. Methoden und Theorien. Bd.2. Darmstadt 2007

Neumann, Bernd. Identität und Rollenzwang. Zur Theorie der Autobiographie. Frankfurt 1970

Nora, Pierre. Zwischen Geschichte und Gedächtnis. Frankfurt 1998

Oexle, Otto Gerhard (Hrsg). Memoria als Kultur. Göttingen 1995

Solodjankin, Irene. Memoiren von Rußlanddeutschen. Mainz 2010

Stephan, Anke. Erinnertes Leben, Autobiographien, Memoiren, Oral-History-Interviews als historische Quellen. 6.5.2010. Digitales Handbuch zur Geschichte und Kultur Rußlands und Osteuropas